Сумерки антисемитов

Бенджамин Силвер

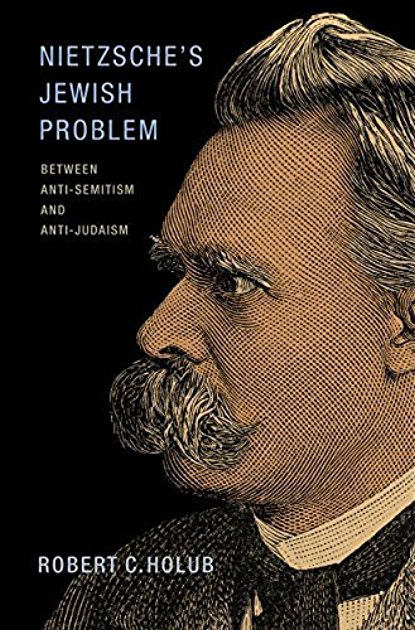

Рецензия на книгу: Robert C. Holub "Nietzsche’s Jewish Problem: Between Anti‑Semitism and Anti‑Judaism" [Еврейский вопрос у Ницше: между антисемитизмом и антииудаизмом]. Princeton University Press, 2016. 296 p.

Оригинальная публикация: Twilight of the Anti-Semites

«Кто думал, что он что‑нибудь понимал у меня, тот представлял меня по образу своему, что нередко было противоположно мне», — пишет Ницше в «Ecce Homo» и далее заявляет, что неправильно истолковать его книги — значит, совершить грех против них. Данная глава горделиво называется «Почему я пишу такие хорошие книги», но сквозь это высокомерие проглядывает беспокойство Ницше тем, что его непонятное и зачастую противоречивое письмо приведет читателей к совершенно разным толкованиям. На самом же деле он даже не мог себе представить, какими разными окажутся его толкователи: абсолютно все — от фашистов до либеральных демократов, от националистов до космополитов, от пацифистов до милитаристов — будут использовать тезисы Ницше для доказательства своих позиций.

Но особенно противоречив и непонятен Ницше, когда пишет на тему евреев и иудаизма. Так, в «Антихристе» он превозносит евреев как «народ, наделенный максимальной жизненной силой», а через несколько страниц поносит «смрадную смесь еврейского раввинизма и суеверий». Нацистские идеологи почти единодушно принимали утверждения второго типа за выражение подлинного антисемитизма Ницше и полагали, что другие его идеи — подлинности, воли, создания ценностей и так далее — заложили философские основания фашизма. Если Хайдеггеру суждено было стать живым философом Третьего рейха, то Ницше был сочтен его предшественником, человеком, укоренившим режим в двойном идеале фашизма и «расовой гигиены».

И в то же время были люди, которые видели Ницше совсем иначе. Ранние идеологи сионизма находились под большим влиянием его философии, хотя назвать их ницшеанцами было бы преувеличением. Герцль, про которого его кузен сказал, что он впитал стиль Ницше, стремился заполучить все доступные книги философа. Молодой Мартин Бубер взялся переводить «Так говорил Заратустра» на польский. А Миха Йосеф Бердичевский, считавший, что сионизм вырос из еврейской исключительности и силы, отталкивался от похвал Ницше в адрес раннего иудаизма — его тяги к жизни и действию; он даже совершил в 1898 году паломничество в новообразованный архив Ницше в Веймаре, где безумный к тому времени философ жил вместе со своей сестрой Элизабет Ферстер‑Ницше. А после войны германо‑американский еврейский ученый Вальтер Кауфман, который практически в одиночку открыл Ницше англоязычным читателям, всю жизнь стремился доказать, что тот был по сути филосемитом.

То, что Ницше можно считать и антисемитом, и филосемитом (в его трудах есть высказывания и в ту, и в другую пользу) и это предопределяло восприятие его разными людьми, Роберт Голуб сделал центральной проблемой своей новой книги «Еврейский вопрос у Ницше». С точки зрения Голуба, не правы оба типа толкователей, поскольку вчитывают свои собственные мнения в тексты Ницше вместо того, чтобы постараться понять, что хотел сказать сам философ.

Вальтер Кауфман, Хеннинг Оттман, Р. Дж. Голлингдейл, Уивер Сантаньелло и другие утверждали, что большинство антисемитских замечаний в трудах Ницше принадлежит на самом деле не Фридриху, а Элизабет, находившейся под влиянием своего мужа антисемита Бернарда Ферстера и их наставника Рихарда Вагнера. Если бы это мнение было верно или хотя бы верно по большей части, не было бы никакой проблемы. Но в самой первой главе своей книги Голуб оправдывает Элизабет, снимая с нее эти обвинения. Она не только не вносила никаких существенных исправлений в сочинения своего брата — она даже не ненавидела евреев. Основываясь на ее личной переписке и на ее биографии брата, Голуб утверждает, что Элизабет Ферстер‑Ницше приняла антисемитскую позицию только из уважения к своему мужу. Но после его смерти, которая наступила до того, как Элизабет начала заботиться о своем психически нестабильном брате и публиковать его труды, она «отказалась от своих прежних убеждений» и «избавилась от откровенного, биологически детерминированного расизма». Ситуация, возможно, была не так однозначна, как Голуб ее описывает (в частности, он сам признает, что Элизабет правила переписку брата как минимум единожды, вычеркнув абзац, где он обвинял антисемитов в нелюбви к нему критики). Но Голуб приводит веский довод, который, пожалуй, удивит тех, кто знаком со стандартной версией рассказа о Ницше и его сестре.

.jpg)

Фридрих Ницше со своей сестрой Элизабет Ферстер Ницше. 1899

Если Элизабет не искажала тексты брата, то мы должны считать высказывания Ницше и за, и против евреев выражением его истинного мнения. Но где же ошибались прежние исследователи и как мы можем учиться на их ошибках? Почти все они, по словам Голуба, либо проигнорировали, либо не заметили язык, который Ницше использовал, и те особые «исторические и личные обстоятельства», в которых он его использовал. Далее на протяжении всей книги Голуб прослеживает отношение Ницше к евреям со времен его юности до потери им рассудка в 1889 году. Основывается он на частных бумагах Ницше, заметках на полях и, главное, на переписке.

Ницше вырос в Рекене и Наумбурге — маленьких саксонских городках, где практически не было евреев. С одной стороны, как замечает Голуб, «отсутствие личных контактов с евреями часто идет рука об руку с иррациональными страхами и предрассудками», с другой — еврейский вопрос, который всколыхнул крупные германские города, был неактуален для таких небольших общин. Поэтому неудивительно, что бумаги и письма молодого Ницше содержат лишь одно (хотя довольно мерзкое) упоминание еврея: в поэме, написанной им в возрасте 17 или 18 лет, имеется вымышленный персонаж по имени Ициг, которого выкидывают из «черного, как вороново крыло, дома регента».

Уже в университете — сначала в Бонне, затем в Лейпциге — Ницше впервые столкнулся как с антисемитизмом среди своих однокурсников и профессоров, так и с живыми евреями на Лейпцигской ярмарке. Позиция друзей и учителей повлияла на него, а евреи на ярмарке вызвали отвращение. Кроме того, он подпал под влияние трудов Артура Шопенгауэра, который хулил евреев, хотя и ратовал за их эмансипацию и ассимиляцию. Короче говоря, неудивительно, что он начал пренебрежительно отзываться о евреях в своих письмах, но его антисемитские замечания того периода, как отмечает Голуб, были больше «бездумным украшением» его прозы, чем выражением глубинной антипатии. Важно, однако, то, что Голуб показывает: Ницше находился под влиянием антисемитской среды с самого начала своей взрослой интеллектуальной жизни.

И это очень важное наблюдение, поскольку отсюда следует, что Ницше столкнулся с антисемитскими предрассудками до того, как встретил Рихарда Вагнера. Это произошло в 1868‑м, когда Ницше было 24 года. Как известно, Ницше близко подружился с Вагнером и его женой Козимой, и, по мнению Голуба, это важно, потому что превратило окказиональный антисемитизм его студенческих лет в антисемитизм полноценный, питаемый подозрениями насчет того, что у евреев слишком много власти и врожденное «чувство денег», причем и то, и другое они используют против неевреев. Когда Вагнер был на пике своего влияния в немецком обществе в 1870 году, Ницше подготовил лекцию «Сократ и трагедия», в которой утверждал, будто «еврейская пресса» оказывает губительное влияние на немецкое искусство в той же мере, в какой философия Сократа разрушила греческую трагедию. Ницше, по‑видимому, полагал, что, если он свяжет свою академическую работу на темы филологии и эстетики с вагнеровским антисемитизмом, это впечатлит его новых друзей. Но вышло наоборот: супруги Вагнер сочли, что Ницше зашел слишком далеко. В письме к Ницше Козима соглашалась с его основным тезисом, но отмечала, что его лекция «слишком новаторская и аудитория ее не поймет», она может поставить под удар всю «программу» Вагнеров. Ницше послушно убрал антисемитский выпад из текста лекции, подготовленного для публикации.

Козима и Рихард Вагнер

Вена. 1872. Фото Фрица Лукхардта

В 1876 году Ницше порвал с Вагнером и его кругом, хотя, согласно Голубу, это «никак не было связано с отношением Вагнера к евреям». Скорее, дело было в том, что Ницше питал интерес к французской мысли и культуре, а Вагнер разделял германскую обиду на Францию и в то же время экспериментировал с христианскими мотивами в своей новой опере «Парцифаль», что Ницше находил недостойным и высмеивал в своей «Генеалогии морали». Как бы то ни было, в результате Ницше перестал считать подчинение евреев (которое он одобрял как часть вагнеровской программы германского культурного обновления) частью своего политико‑философского проекта. Он больше не считал, что возвращение к «естественным ценностям» — ценностям, основанным на силе и витальности, требовало исключения евреев из общества.

Основываясь почти исключительно на личных бумагах Ницше, Голуб далее показывает, что тот по‑прежнему считал, что евреи обладают рядом стереотипных черт вроде «чувства денег». Но в отличие от вагнеровского периода Ницше не хотел присоединяться к набирающему силу движению политического антисемитизма 1880‑х годов. Вместо этого, добившись популярности у еврейских студентов в Вене и близко подружившись с ассимилированным немецким евреев Паулем Рее, Ницше стал рассматривать смешанные браки как путь к решению еврейского вопроса. «Немцы должны вывести правящую касту», — писал он в заметке от 1885 года, а поскольку евреи обладают врожденными способностями, абсолютно необходимыми для расы, вершащей судьбы мира, для немцев и евреев лучше быть связанными кровными узами, чем разделенными политически. Из заметок подобного рода, а также детальных рассказов об отношениях Ницше с тремя крупными политическими антисемитами того времени (его издателем Эрнстом Шмейцнером, его зятем Бернардом Ферстером и издателем Теодором Фритчем) Голуб делает свои окончательные выводы о взглядах Ницше на евреев и иудаизм.

Ницше, заключает Голуб, не был антисемитом в том значении, которое придавалось этому слову в конце XIX века. Поиграв с этой идеологией в годы своей близости с Вагнером, Ницше «отпрянул от грубых крайностей» этого политического антисемитизма, найдя его вульгарным и, вероятно, нефилософским. Однако, быстро оговаривается Голуб, Ницше не был и другом евреям. Даже его положительные, на первый взгляд, высказывания «зачастую сводились к повторению бытовавших стереотипов». Кроме того, Ницше разделял взгляды, которые «мы сегодня определили бы как предвзятые, а возможно, даже и расистские». Анализ Ницше в контексте сводится к тому, что он не был антисемитом тогда, но был бы им сегодня.

Ведущие германские антисемиты конца XIX века. Отто Глагау в центре. Вокруг него (по часовой стрелке): Адольф Кениг, Бернард Ферстер, Макс Либерман фон Зоненберг, Теодор Фритч, Пауль Ферстер и Отто Бекель

К концу книги, приближаясь к периоду безумия, настигшего философа на закате жизни, автор начинает думать, что до сих пор анализ был недостаточно философским. Последняя глава в отличие от всех предыдущих посвящена анализу опубликованных трудов Ницше, а не его частной переписки, прежде всего «Генеалогии морали» и «Антихристу».

Основной философский проект Ницше — «Der Antichrist» (что можно перевести и как «Антихрист», и как «Антихристианин») — о том, что надо очистить мир от христианских ценностей и вернуться в мир, где «естественные» ценности направляют человеческую жизнь. «Христианство, — пишет он, — это ненависть к интеллекту, к гордости, к мужеству, к свободе, к интеллектуальному либертинажу; христианство — ненависть ко всем чувствам, к получаемой от них радости, к радости в целом». Однако чтобы понять (и победить) христианство, нужно понять «почву, из которой оно произросло»: иудаизм.

По мысли Ницше, библейский иудаизм медленно формировал «рабские» ценности и в процессе этого запустил христианскую революцию. Значение этой схемы нельзя недооценивать. На первый взгляд, его взгляд на иудаизм говорит о ненависти к евреям, как и к христианам. С его точки зрения, христианство — это «одно большое проклятие», обрушившееся на человечество, а обрушили его евреи.

Но если евреи несут ответственность за христианство, то почему же Ницше пишет, например: «Евреи — самый замечательный народ в мировой истории», поскольку они выбрали национальное выживание «любой ценой»? Как могут евреи в одно и то же время «пытаться разрушить все естественные ценности» через рождение христианства и сохранять такую «естественную» ценность как верность общинной жизни? Подобные ремарки, а также тот факт, что еврейская религия существует уже два тысячелетия после появления христианства, что немало даже для Ницше, показывают, что ницшеанская генеалогия морали, на первый взгляд простая, простой вовсе не была.

Кроме того, совершенно неясно, как Ницше понимал историческую взаимосвязь между древними евреями и евреями современными. Евреи нынешние тоже несут ответственность за проклятие христианства? И если так, то как же нам понимать христианский антисемитизм? Ницше оставляет подобные вопросы без ответа, но не заставляет читателей гадать, как же он относится к современному еврейству. «Не стоит выбирать себе в приятели первых христиан, равно как и польских евреев. <…> И те, и другие дурно пахнут».

Тут во многом еще нужно разобраться, но Голуб особенно не старается это сделать. Вместо того чтобы попытаться понять ницшеанскую концепцию истории религии, и то, как евреи в нее вписываются, и то, как это уживается с личным отношением Ницше к евреям, Голуб лишь показывает, что Ницше основывался на ложной и предвзятой теории, согласно которой евреи и другие семитские племена происходят от древнеиндийской касты неприкасаемых (чандалов). Ограничиваясь этим замечанием и не стараясь глубже понять мысль Ницше с философской точки зрения, Голуб упрощает философа. Без сомнения, тот факт, что Ницше разделял антисемитские предрассудки, дискредитирует его, но объясняет данный факт его аргументы или подрывает их? И если подрывает, то насколько интересен Ницше был как мыслитель?

Как ученые, так и простые читатели всегда интересуются, что писатель думает на самом деле в отличие от того, что он скармливает читательской аудитории, и иногда подобное любопытство дает плоды. Тщательное исследование неопубликованных источников, с энтузиазмом предпринятое Голубом, безусловно, принесло большую пользу науке, и «Еврейский вопрос у Ницше», вероятно, станет основополагающей работой на эту тему. Но стараясь сорвать с Ницше маску, Голуб теряет из виду опубликованные работы Ницше — ядро его философии.

С одной стороны, философия Ницше сама по себе представляет интерес, и его проект «переоценки всех ценностей» путем разрушения «рабской морали» христианства неизбежно связан с иудаизмом. Но для тех, кто интересуется этой темой, книга Голуба подспорье небольшое. Информация о том, что Ницше порвал с кругом Вагнера, но при этом продолжал использовать те или иные антисемитские стереотипы, не помогает нам понять его историко‑философское видение евреев — народа, «умевшего брать реванш над своими врагами и победителями путем радикальной переоценки их ценностей <…> акта очень тщательно спланированной мести».

С другой стороны, исследование Голуба не особенно много сообщает нам о рецепции Ницше в ХХ веке. Что антисемитские, что филосемитские авторы вряд ли имели доступ к личной переписке Ницше, и потому она не могла оказать на них никакого влияния. Скорее, читатели Ницше в ХХ столетии ориентировались на его философские труды, считая их крайне важными. И мы не сможем ответить на вопрос, почему толкователи Ницше предлагали такие полярные прочтения, пока не поймем, какое место евреи и иудаизм занимали в его философской программе.

Главный вопрос, заботящий Голуба, — это вопрос о том, был ли Ницше тем, кем его провозглашали нацистские интеллектуалы: одним из них. Голуб уклоняется от прямого ответа: разумеется, мы не можем знать наверняка, убедили бы Ницше вступить в НСДАП, как убедили Хайдеггера, — но при этом показывает, что есть достаточное число свидетельств того, что Ницше был «рьяно враждебно» настроен к раннему политическому антисемитизму, из которого вырос нацизм. Это важный вывод, который, пожалуй, позволит еврейским читателям Ницше немного расслабиться. И все же нужно помнить, что искушение заглянуть за занавес опубликованных трудов Ницше чревато определенной опасностью: так легко забыть, почему его вообще стоит читать.